题记:李伯谦,1937年生,著名考古学家。1956年考入北京大学,毕业后留校任教,曾任北京大学考古学系主任、考古文博院院长。“夏商周断代工程”项目首席科学家,参与主持“中华文明探源工程预研究”课题。主持了山西曲沃晋侯墓地等多处遗址的发掘,并且一直从事考古学理论与方法、青铜时代考古的教学工作,出版了《中国青铜器文化结构体系研究》《文明探源与三代考古论集》《感悟考古》等书。最近,文物出版社出版了《我们为何要考古:李伯谦自述》一书,讲考古人生,说考古感悟,最后回答了“我们为何要考古”这个问题。

李伯谦

1937年春天,在河南郑州东赵村,一个男孩呱呱坠地。因为这是李家的长孙,所以取名为李伯谦。

一、初进北大

李伯谦6岁时,被送到村中小学读书。家中长辈对这个长孙寄予厚望,希望他将来能够学医,照顾家人。青少年时代的李伯谦勤奋好学,历史和地理成绩都很出色,几乎每次都考满分。他尤其爱好文学,喜欢读鲁迅、郭沫若、茅盾的书。所以,当李伯谦报考北京大学时,他毫不犹豫地选择了中文系,梦想将来当一名作家。然而事与愿违,中文系没有录取,他却因为历史成绩突出而进入历史系。

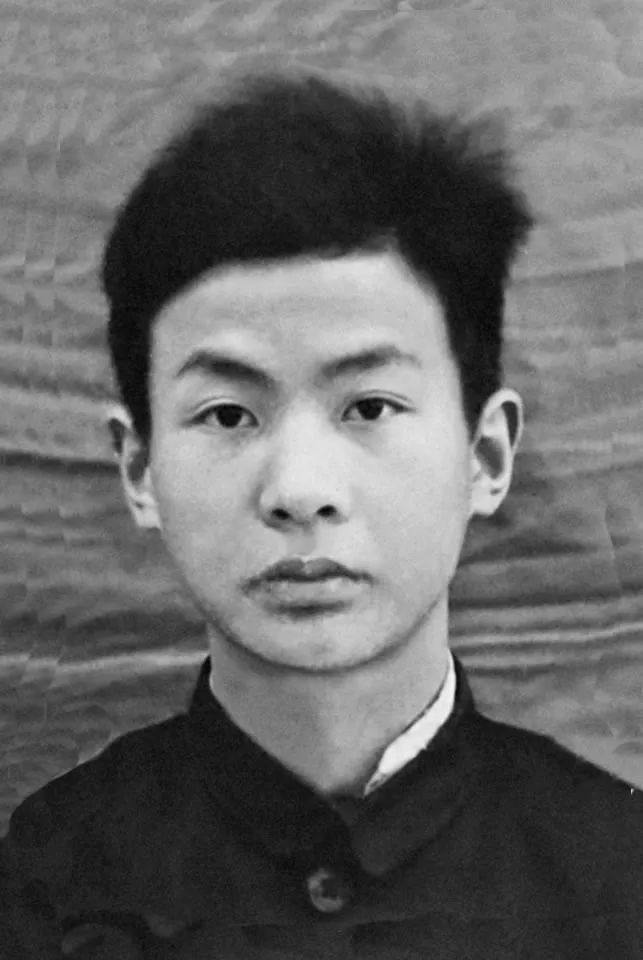

1956年夏天,19岁的李伯谦穿着母亲缝制的粗布衣服,只身来到北京西北郊的燕园。此时他的冬衣还没有着落,靠着从学校申请来的一件棉大衣,李伯谦度过了他在北京大学的第一个冬天。

▲ 李伯谦北大学生证照片

北京大学历史系包括中国史、世界史、考古三个专业,第一年不分专业,所有学生在一起上基础课。当时,张政烺、齐思和、邓广铭、商鸿逵、田余庆等先生相继授课,令他眼界大开。随着第一学年的结束,面临选择专业时,李伯谦犯了难。恰在此时,教旧石器时代考古的吕遵谔老师前来动员。他对大家说,学历史就要搞考古,考古多好呀,游山玩水。吕老师的一句“游山玩水”颇具吸引力,于是,李伯谦选择了考古专业。当时他不会想到,考古将成为他终身为之奋斗的事业。这年暑假,李伯谦回到老家东赵村,他在村南的土坎上拣了几块陶片,还写了一篇小文,开始了他人生第一次田野考古调查。

1958年暑假,吕遵谔老师带领李伯谦和同学们到北京周口店猿人遗址,进行考古发掘实习。这是他入校两年来第一次真正接触到田野考古,所以既兴奋又激动。而在发掘期间,郭沫若、裴文中、贾兰坡等专家到工地上看望大家,更激发了他对考古的热情。这次短暂的田野实习,让李伯谦对考古有了真切的认识。

▲ 参加田野考古实习

二、考古之路

1961年秋李伯谦大学毕业。苏秉琦老师认为他品学兼优,就把他留在北大历史系考古专业任教。当时,商周考古方向的教员只有邹衡一人,所以,苏秉琦建议李伯谦以商周考古为主攻方向。没等在校园里安顿下来,李伯谦就打起行囊,与邹衡、俞伟超、高明等几位老师一起,带领考古专业1958级学生,到北京昌平雪山遗址进行考古发掘。

1962年9月,李伯谦又和高明、严文明老师一起,带领考古专业1959级学生到安阳殷墟发掘。1963年9月,李伯谦带领考古专业1960级学生,到河南偃师二里头遗址进行考古发掘。1965年秋,李伯谦带领学生在安阳殷墟发掘。连续几年的野外发掘和整理,不仅锻炼了李伯谦的田野考古能力,而且这几处遗址贯穿夏商周时期,使得他在短短几年就熟悉了夏商周考古。

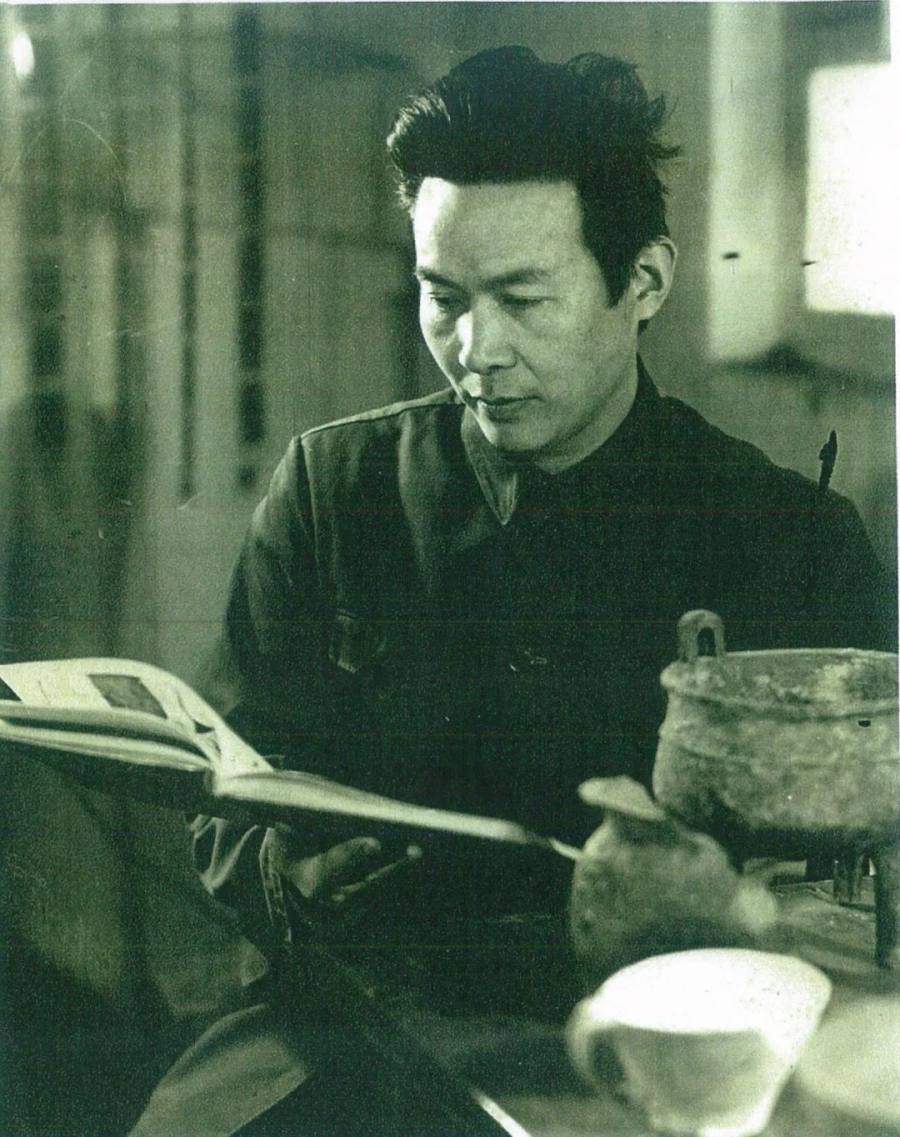

▲ 北大历史系考古专业青年教师

1966年“文化大革命”开始,李伯谦被安排到北京大学哲学系学习,其苦闷可想而知。如今回过头看,还要感谢这段经历,正因为接触了哲学,李伯谦的逻辑思维才如此缜密,这也体现在他的文章和谈话中。

1971年,北京大学考古专业准备于次年招收工农兵学员,于是把李伯谦调回历史系。回到本专业的第一件事,就是协助他的老师邹衡编写《商周考古》讲义,李伯谦负责序言和商文化部分。从1961年毕业留校至今,当了十年老师的李伯谦,还没有登台讲课的机会。1972年,《商周考古》铅印本成为当年入学新生的教材。那时国内很多高校都没有商周考古课程。所以,1973年和1979年,李伯谦分别应山东大学、南京大学之邀,为这两所学校新成立的考古专业讲授商周考古。《商周考古》遂成为全国高校考古专业的通用教材,至今仍被国内各高校沿用和借鉴。

除教学外,李伯谦也迎来了田野考古的“春天”。1972年,他发掘北京房山琉璃河西周燕都遗址;1973年,他带学生赴石家庄、安阳、郑州、洛阳等地参观学习;1974年,与江西省博物馆合作,发掘清江筑卫城新石器时代遗址和吴城商代遗址;1975年他远赴青海,发掘青海乐都柳湾和甘肃永登连城史前遗址;1976年他南下湖北,发掘黄陂盘龙城商代遗址;1977年,他出席河南登封告城遗址发掘现场会;1978年他去河北承德,整理内蒙古敖汉旗大甸子遗址出土的夏家店下层文化墓葬资料;1979—1980年,连续两年对山西曲沃县的曲村—天马晋文化遗址进行调查和发掘;1981年,他又赴湖北孝感,调查当地的新石器和商周时期遗存;1982年,他在安徽六安、霍邱、寿县一带进行考古调查和试掘。

三、考古逸事

考古这一行苦不苦,搞田野发掘和调查的人最有发言权。1963年,李伯谦带学生到河南偃师二里头实习。冬天的风又干又冷,现场发掘没有遮挡,手脚被冻伤是常事。发掘告一段落,李伯谦又带学生到周边去搞调查。河南的冬天黑得早,眼见天色已晚,他们就近来到景阳岗村,请村长给安排个住处。村长打量着眼前的这几个人,没好气地说:“太晚了,上谁家去?你们住到放牲口草料的库房里吧。”同学们央求村长给安排到老乡家,李老师痛快地说:“不麻烦了,村长,带我们去库房吧。”这一夜,师生们和衣钻进草料垛,伴着干草的气味和牲口粪便的臭气进入梦乡。

1980年春,为了安排学生到山西曲沃县的曲村实习,李伯谦带领山西省考古研究所的吕进财、王勇,和来北大进修的南京大学教师宋建,到当地去调查、选址。忙活了一上午,中午他们去公社食堂找吃的。李老师找到公社副社长,说明来意,特别说明“粮票和钱都有”。副社长一听是考古的,不愿意接待,把他们推给生产队。老队长直言不讳地说:“你们又不是水利局的,人家会帮我们打井;也不是县里的领导,我们不能不接待,考古队的对我们有啥好处!”老队长把他们打发到老丁家,丁家老太太去世,刚办过丧事,家里还剩下点吃食。就这样,李伯谦一行来到办丧事的丁家,吃了几个开花馒头,算是一顿午饭。调查还需时日,中午去找队长派饭时,李伯谦又提出晚上住宿的问题。老队长说:“就住老丁家,他家老太太没了,地方宽绰。”当天晚上,大伙儿睡在西房的大坑上,宽敞倒是宽敞,可是 4个人都觉得,在刚刚去世的老太太睡觉的地方休息,心里直犯嘀咕。最后他们干脆不睡,4个人打了一宿扑克,天一亮,又起身去田野调查了。

▲ 1979年在山西侯马工作站

1980年,北大师生在山西曲沃县实习。大墓太深,又没有机器送人上下墓坑,李伯谦只好将麻绳捆在身上,在阴暗的大墓里吊进吊出。有一次李伯谦被吊出墓道时,腿一迈,不小心扭伤了腰。虽然腰受伤了,他仍然坚持在墓坑里发掘,一蹲就是几个小时。腰伤太重,他只好弯曲90度下蹲,这一蹲就是一个多月。考古实习结束后,李伯谦回北京就医,医生说,腰关节错位,已经错过了最佳治疗期,从此落下了腰疼的病根。时至今日,腰疼病还经常困扰着他。

1993年在曲村发掘时,李伯谦已经是北京大学考古系的教授,他担任发掘晋侯大墓的领队。带学生来实习时,天已降雪,摆在眼前的困难是墓坑太深、随葬品太多。天寒地冻,为了抢时间,李老师和同学们在几米深的墓坑里盘起一座火炉。于是,3000多年前的晋候大墓升起了人间烟火,那炉火伴着李伯谦和他的学生度过了又一个冬天。

谈起种种往事,李伯谦却是苦中有乐。他说,回想田野考古,一次次地发掘,一次次地充满新鲜感,那是与数千年乃至上万年的历史对话,与先人进行灵魂沟通,还可以修正文献记载中的错误,实证中国悠久的文明史,对考古人来说,那是多么光荣的事情!

四、研究成果

经过多年的野外考古发掘,从20世纪80年代开始,李伯谦连续发表多篇有影响的论文,并且出版多部专著,对夏商周三代考古的重大问题提出了独到见解。

从1992年开始,李伯谦主持了山西曲沃天马—曲村遗址晋侯墓地的发掘,清理了从西周早期到两周之际的9组19座晋侯及晋侯夫人墓。这是迄今为止考古发掘的最为完整的西周诸侯墓地。作为发掘领队,李伯谦针对晋侯墓地发表了一系列文章,厘清了该墓地的墓葬序列、墓主考定以及埋葬制度等问题,为确定西周列王的年代提供了考古学依据。

▲ 1992年在晋侯墓发掘现场

李伯谦十分注重理论方法研究。他强调分辨一个考古学文化中所包含的不同文化因素的重要性,认为它是继地层学、类型学之后,考古发掘和研究必经的一个环节。1988年,李伯谦完成《论文化因素分析方法》一文,系统阐述了这一研究方法的必要性和具体操作,并指出,它是从考古学研究过渡到历史学研究的桥梁。如今,文化因素分析法已成为中国考古学研究的基本方法之一。

李伯谦一贯认为,考古学不是坐而论道,不是发思古之幽情,而是通过研究历史,总结经验教训。所以,他总结了为当下和未来服务的“八点启示”。

第一,文明模式的不同选择,导致了不同的发展结果。例如,红山古国走的是铺张祭祀、崇尚神权的道路,仰韶古国走的是崇尚军权、王权的道路。结果,仰韶古国因为比较简约、注意社会的持续发展而延续下来。事实证明,作为一个民族、一个国家,选择怎样的道路,是决定其能否继续发展的关键。第二,文明演进的道路不是一帆风顺的,中间可能会发生改变。良渚文化的前身是崧泽文化,崧泽文化本来也是以军权、王权为主,但是,当它发展到良渚文化时,开始接受红山文化,把大量的社会财富献给神灵,因此垮下去了。第三,中国古代文明演进的历程,是不断实现民族文化融合、不断吸收异族文化先进因素的历程,这也是中国古代文明不断壮大、发展的重要动力。第四,中国古代文明演进过程中,从氏族部落社会一直延续下来的血缘关系和由此产生的祖先崇拜,是文明自身持续发展的重要原因。第五,在中国古代文明演进过程中,共同的信仰和共同的文字体系,是维护自身统一的重要纽带。第六,中国古代文明演进过程中形成的“天人合一”“和而不同”“和谐共存”等理念,和在其指导下正确处理人与自然、人与人、国与国等关系的实践,是文明自身顺利发展的保证。第七,在中国古代文明演进过程中,中央集权的政治制度在保证大型工程的兴建和国家统一方面,发挥了不可替代的作用。但是过度运用,会在一定程度上束缚人们的思想和创造性。第八,中国古代文明演进的过程,也是阶级形成的过程,统治者推行的政策,即使符合社会发展的要求,也需要得到广大人民群众的理解,不可超过他所能够忍受的限度。封建时代如此,对现在也具有借鉴意义。

▲ 2014年参观河南郑州东赵遗址

五、老骥伏枥

时光荏苒,当年踏入北大校门的英俊少年,如今已白发苍苍,桃李满天下。李伯谦亲自带出的博士生、硕士生有上百人,经他授课的考古系学生有上千人。从事考古60多年来,作为曾经的系主任,他对北京大学考古系(今考古文博学院)学科建设的贡献有目共睹。2016年5月21日,首届中国考古学大会在郑州召开,作为中方考古人的唯一代表,李伯谦在开幕式上做了精彩发言。如今,年已88岁的李伯谦,仍然活跃在考古战线上。

▲ 在库房整理出土文物

李伯谦这一辈子只做了一件事,那就是考古。从最初只是为了游山玩水,到真正认识考古,热爱考古,并且将其视为毕生的事业,他以实践给我们诠释了什么叫作考古人生。

考古是一个寂寞的行业,事实上,寂寞的行业又何止考古这一行?在当今社会,面对繁华和喧嚣,面对浮躁和急功近利,我们怎样才能不忘初心,守得住清贫,耐得住寂寞,执着于自己的科研事业?老一辈考古工作者早已给出了最好的答案……

《我们为何要考古:李伯谦自述》

李伯谦口述 赵富海撰写

版次:2025年7月第1版

(作者 郑彤 来源 光明日报 2017年2月8日第16版)

统筹:梁冰

编辑:蔡胜文

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版