砚的历史与文化内涵

陈锋

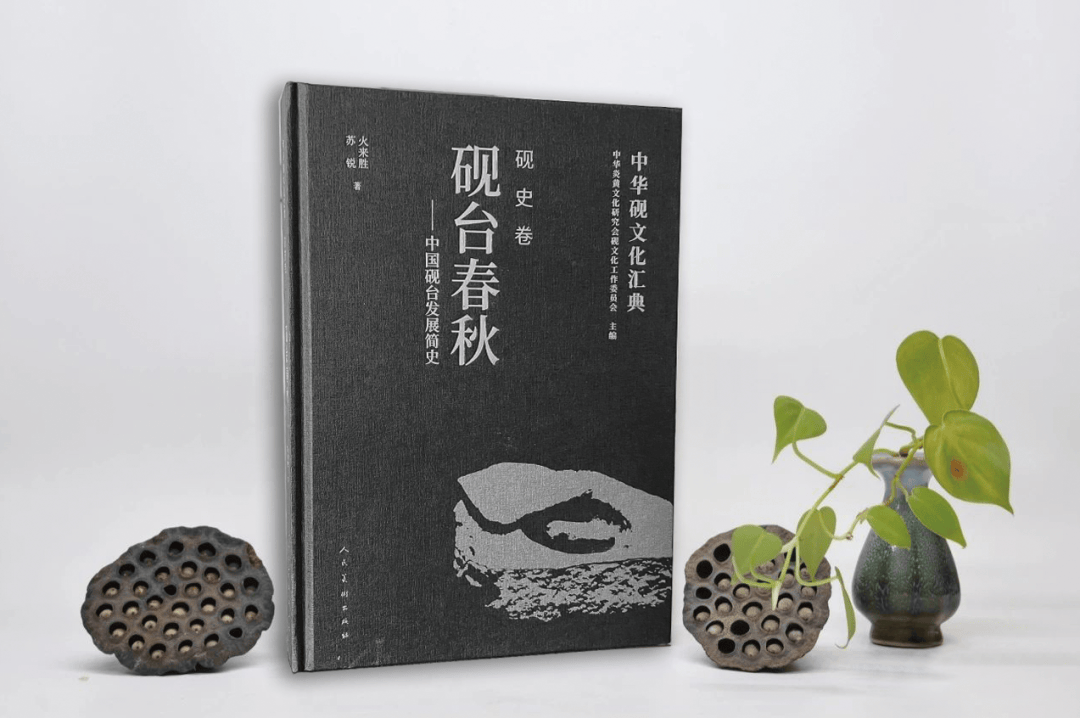

《砚史卷》为《中华砚文化汇典》第一分卷。基本内容组成:一是文字,主要介绍历史脉络、时代风格、资源演变、工艺演变、代表著作、代表人物、代表砚台;二是图片,主要是历代砚的样式标准器、历代名砚及其介绍。

西汉刘熙《释名》云:“砚,研也,研磨使和濡也”;东汉许慎《说文解字》云:“石滑谓之砚,砚字从石见。”这说明“砚”字同“研”,是一种研磨器而“研磨使和濡”,意味着砚与墨的结合。砚作为一种源远流长的物质文化作为中国传统的研墨、书画工具,是中国传统文化的重要组成部分,一直伴随着数千年中华文明的起始与发展。同时,在不同的历史阶段,砚作为一种有形的物质文化,也有其不同的形态和特质。总的来说,砚的历史发展经历了五个时期:一是新石器时代至春秋战国,为砚的起源时期。这一时期的“砚”,实际上是一种研磨器,用来研磨(压磨)天然的“石墨”或其他矿物质颜料,可以认为是砚的雏形。二是汉代,为研磨器到标准砚的过渡时期。这一时期,随着人工制墨的出现,砚与墨的研磨形态与功用已经具备和统一,用来研墨的砚成为后世的标准砚。三是魏晋南北朝至隋唐,为砚的发展期。这一时期的特征是砚材及砚形的多样性。魏晋南北朝的砚台已经较为普遍,石材多样。特别是唐朝,是砚发展史上的一个重要阶段,山东的红丝砚、广东的端砚、安徽的歙砚、甘肃的洮河砚、山西的澄泥砚等名砚均已出现。四是宋代,为砚的成熟期。这一时期的特征,是各种材质的砚如石砚、陶砚、澄泥砚、瓷砚、玉砚、金属砚、水晶砚等多种材质已具备。砚的形制有方形、长方形、圆形、椭圆形、六棱形八棱形、仿生形等多种式样。据宋人《端溪砚谱》记载,仅端砚中已有49种样式。五是明清,为实用性向观赏性的转变时期,或实用性和艺术性高度统一的时期。这一时期,砚雕工艺登峰造极,不论是造办处的“宫作砚”,还是民间制砚,雕刻技法多有创新,并吸收玉雕、牙雕、木雕等雕刻手法,深雕、镂空雕、浮雕薄意雕、线刻等雕刻技法得到充分运用,砚既是实用器,也是观赏器。对砚的历史发展轨迹的描述,从不同的角度会有不同的划分,这里只是概要地揭示。

砚自从诞生之日起,就与中国文人和传统文化结下了不解之缘。明代高濂《遵生八笺》卷十五《论研》云:“砚为文房最要之具”,这大概是笔墨纸砚“文房四宝”中“砚居其首”的最为明白的表述。砚作为文房最要之具,与文人雅士形影相随、与文字书写、画卷描绘、文化集成密不可分,也与社会经济生活密切关联。

以砚之材质论、有石砚、陶砚、澄泥砚、紫砂砚、瓷砚、瓦砚、砖砚、玉砚、水晶砚、木砚、金属砚等。一种材质又有多种,石砚即有百种之多。一种材质又有若干区分,如宋人唐积《歙州砚谱》在“品日第四”中述歙石时称:“眉子石,其纹七种:金星地眉子、对眉子、短眉子、长眉子、簇眉子、阔眉子、金眉子。外山罗纹,其纹十三种:粗罗纹、细罗纹、古犀罗纹、角浪罗纹金星罗纹、松纹罗纹、石心罗纹、金晕罗纹、绞丝罗纹、刷丝罗纹、倒理罗纹乌钉罗纹、卵石罗纹。金星,其纹三种:葵花、金晕、金星。”

以砚之名品论,有红丝砚、端砚、歙砚、洮河砚、澄泥砚等多种名砚。不同时期又有不同的名品,如唐、宋之红丝石,清代之松花石,都曾被列为首品。宋代李之彦《砚谱》称:“苏易简作《文房四谱》……谱中载四十余品,以青州红丝石为第一,端州斧柯山石第二,歙州龙尾石第三,余皆在中下。”乾隆《钦定西清砚谱》则把松花石砚“冠于砚谱之首,用以照耀万古”。清王士祯《香祖笔记》亦认为,松花石砚“品当列洮河、龙尾、红丝之上”。

以砚之形制论,有足支形、几何形(方形、长方形、圆形、椭圆形、六棱形、八棱形等)、仿生形、随意形等。宋人撰《端溪砚谱》记载砚之形制,即有:平底风字、有脚风字,合欢四直、斧样、瓜样、卵样、人面、荷叶、仙桃、蟾样、龟样、钟样、圭样、笏样、琴样、双鱼样、团样、砚板、琵琶样、月样等数十种典型样式。每种形制的砚台又有不同的雕刻手法。而且越到后来,特别是明清时期,形制更多,雕刻更精。

以砚之铭文论,藏砚界素以“有铭为贵”。不但可以从铭文、印章中鉴古知人,欣赏篆刻,更可窥探文化底蕴。一般来说,砚铭主要分为三类:一是赞砚,二是记事,三是抒怀。如唐代禇遂良款砚铭:“润比德,式以方,绕玉池,注天潢。永年宝之斯为良。”又如明代隆池(彭年)款砚铭:“我砚有百,惟此最坚方寸墨池,磨如涌泉。”再如清代王文治款砚铭:“读书世受和平福,学佛人多欢喜缘。”清代帝王的砚铭,如康熙“寿古而质润,色绿而声清,起墨益毫故其宝也”。乾隆“出天汉,胜玉英,琢为研,纯粹精,敕几藻,屡省成”则是对产于“龙兴之地”松花石砚的赞叹。

以砚之文学论,唐代刘禹锡有两首咏端砚诗,一首为《唐秀才赠端州紫石砚以诗答之》,诗中有“端州石砚人间重”之句;另一首为《谢遗端溪砚诗》,诗中有“娲天补剩石,昆剑切来泥。著指痕犹湿,停句水未低”之句。李贺《杨生青花紫石砚歌》中“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”更为人所熟知。北宋著名诗人、书法家黄庭坚的《砚山行》,赞誉歙砚为“不轻不燥禀天然,重实温润如君子。日辉灿灿飞金星,碧云色夺端州紫”。

以砚之经济论,宋人《端溪砚谱》有“砚之价”的记载:“下岩水底脚石十倍于南壁石,南壁石十倍于中岩北壁石,半边山南诸岩倍于中岩南壁石,半边山北诸岩及龙岩、中岩、南壁倍上岩诸穴石;上岩诸穴倍小湘石,小湘石倍后历、蚌坑石。后历之佳者亦与上岩诸穴价等”。砚石有价,不同的砚石不同的价格,砚石加工为砚,价又各不相同。

以砚之史籍论,唐宋以来,代不乏书。清乾隆年间编订《四库全书总目》卷一百十五《子部二十五·谱录类》所录,即有《文房四谱》《砚史》《歙州砚谱)《歙砚说》《辨歙石说》《端溪砚谱》《砚谱》《砚笺》《钦定西清砚谱》等。《四库全书》未收录及乾隆之后的砚史著作更是洋洋大观,如纪昀《阅微草堂砚谱》、徐毅《歙砚辑考》、吴兰修《端溪砚史》、计楠的《端溪砚坑考》、吴绳年《端溪砚志》等。

砚既是实用器,又有深厚的文化内涵,承载了物质文化和精神文化的丰厚内容。前有古人著述的史籍及遗留之古砚,既需要精心保护传承,也需要藏砚界与学术界认真学习研究;今有《中华砚文化汇典》对中华砚台文化全面总结、系统整理,《砚史卷》就砚台演变与发展的历史轨迹进行归纳理,较客观、真实地反映了砚台在中华文明和中华文化发展进程中的作用与地位,具有历史意义和现实意义。

浅识陋见以为序,尚请方家批评。

作者:陈锋,武汉大学历史学院教授,中国经济与社会史研究所所长,湖北省新闻出版局副局长,中国传统文化研究中心学术委员会主任,中国社会史学会副会长,中国区域文化研究会副会长,湖北省中国经济史学会名誉会长。

来源:聚砚斋公众号

https://mp.weixin.qq.com/s/vD7nh2PYehElti7dDUwpBA

意门国际

北京华艺网正观号

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版