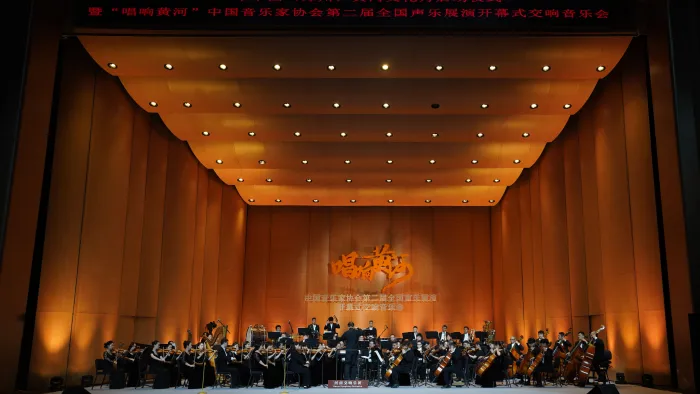

黄河之水天上来,奔流到海不复回。当郑州大剧院的穹顶回荡着《黄河·麦浪》的雄浑乐章,当金钟之星艺术家们的歌声与八千里黄河的涛声共振,2025年中国(郑州)黄河文化月启动仪式暨“唱响黄河”中国音乐家协会第二届全国声乐展演开幕式交响音乐会于8月11日在天地之中——郑州正式启幕。这场以“唱响黄河”为主题的文化盛典,用音乐作笔、以黄河为墨,在中原大地上描绘出一幅新时代的“黄河万里图”。

音乐史诗里的黄河魂

“看到黄河的浪花,就会想起金色的麦浪;看到金色的麦浪,就会想到中原粮仓。”随着主持人的深情旁白,在中国著名指挥家谭利华的执棒下,河南交响乐团以一曲《黄河·麦浪》拉开音乐会序幕。

作为河南作曲家李仲党的最新作品,《黄河·麦浪》以黄河奔腾的雄浑气象与麦浪翻滚的田园诗意为主线,将中原儿女对母亲河的深情眷恋与对丰收的热切期盼熔铸于交响织体之中——听!弦乐组如流水般倾泻而出,勾勒出黄河九曲连环的身姿;铜管声部的豪迈迸发,恰似中原大地丰收时节的锣鼓喧天。

管弦乐《黄河·麦浪》

第十三届中国音乐金钟奖得主张宇作为首位登场的歌唱家,以饱满的情绪感染全场,《父亲的草原母亲的河》中,她用情真意切的歌声,唱出对故乡的深深眷恋之情,唱出每一位中国人对母亲黄河的深情,而《鼓舞》的鼓点节奏里,让我们感受到中华儿女对祖国母亲的依恋和赞颂。当第十四届金钟奖获得者袁野唱响《沂蒙山,永远的爹娘》,那饱含深情的旋律将观众带回80年前的烽火岁月,在抗战胜利80周年的特殊节点,奏响了不忘初心的红色乐章。

张宇

“金钟群星”的黄河礼赞

音乐会现场星光熠熠,金钟之星艺术家们轮番登场,用歌声编织出黄河文化的多彩图谱。第十一届中国音乐金钟奖获得者王泽南的《敕勒歌》让“天苍苍野茫茫”的草原意境在音乐厅流淌;第十一届中国音乐金钟奖获得者毛一涵的《花儿为什么这样红》则将西域风情与黄河文化巧妙融合;第十二届中国音乐金钟奖获得者于海洋带来《是你一直想着我》《来了不想走》两首风格迥异的歌曲,他用明亮清澈的声音唱出了对故土家园的热爱,对美好生活的赞颂。首届中国音乐金钟奖获得者、河南本土优秀男高音歌唱家李新现用深情演绎《我爱你中国》,唱响了对祖国最深情的告白。

毛一涵

最令人动容的当数曾担任中国音乐金钟奖等重大比赛评审专家的中央音乐学院博士生导师、河南籍歌唱家黄华丽的压轴表演。《我们是黄河泰山》中,她的嗓音如泰山巍峨、黄河奔腾,唱出了中原儿女的文化自信;而《没有强大的祖国,哪有幸福的家》的深情告白,更是引发全场观众的集体共鸣。

在全场被深情与力量的氛围所感染,家国情怀与文化自信的暖流激荡之际,首届中国音乐金钟奖获得者李新现、第十二届中国音乐金钟奖获得者王一凤,与王泽南、袁野4位歌唱家携手唱响《春风十万里》,将这份感动进一步升华为对新时代的礼赞。歌声中春风如缕,拂过沃野千里、城市街巷,万物复苏生长,恰如歌词所咏:“春天是一首向上的歌,蓬勃勃洒满中华大地。”

李新现

王泽南

袁野

新时代的黄河交响

当终曲《我和我的祖国》的旋律响起时,全场观众自发起立合唱。正如主持人所言:“母亲河必将奏响更加幸福的旋律”,这场音乐盛典不仅是对黄河文化的深情礼赞,更是新时代黄河流域生态保护和高质量发展的文化宣言。

郑州与音乐渊源深厚,四千年前的夏代陶铃、三千多年前的商代铜铙,两千年前的春秋郑国编钟、战国錞于,一千年前的唐代歌舞乐俑……这些收藏在郑州博物馆的音乐遗存,展示着郑州数千年来延绵不绝的音乐文化,更为新时代音乐事业的发展提供丰沛滋养。作为2025年中国(郑州)黄河文化月重要活动之一,“唱响黄河”中国音乐家协会第二届全国声乐展演活动,在郑州的举办,不仅为全国声乐艺术人才搭建了交流互鉴的高端平台,更以“黄河”为精神纽带,让千年音乐文脉在新时代的舞台上焕发新生。

据了解,活动期间,66名展演选手将历经为期两天的两轮展演,从中产生12名优秀声乐选手,他们将于14日晚为观众呈献一场精彩的闭幕式交响音乐盛宴。

郑州晚报记者 苏瑜/文 马健/图

统筹:梁冰

编辑:许怡童

本文(包括但不限于文字、图片、音乐、视频等)版权归正观传媒科技(河南)有限公司所有,未经正观传媒科技(河南)有限公司授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需转载本文,请后台联系取得授权,并应在授权范围内使用,同时注明来源正观新闻及原作者,并不得将本文提供给任何第三方。

正观传媒科技(河南)有限公司保留追究侵权者法律责任的权利

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版